科学护生 | 35721尾长吻鮠放流长江

坚持人与自然和谐共生

2025年5月22日,国际生物多样性日如约而至。今年国际生物多样性日的主题是“万物共生 和美永续”,呼吁大家以人与自然和谐共生之道,创和美永续之路。

在这个特殊的日子里,一场意义非凡的增殖放流活动在南京雨花台区长江之畔拉开帷幕。当天上午,南京市雨花台生态环境分局、苏州弘化社慈善基金会、江苏省同泰慈善基金会、南京市玄武区弘泰社会工作服务中心,在雨花台区农业农村局和长航公安南京分局江宁的指导下,开展了以 “守护长江生态,共筑生命之河” 为主题的增殖放流活动。此次活动聚焦长江生态保护,通过向长江投放珍贵的长吻鮠鱼种,为长江生物多样性的恢复与保护注入了新的活力。

践行“长江大保护”

每年的 5 月 22 日是国际生物多样性日,其设立旨在提升全球对生物多样性重要性的认知,推动各方积极参与生物多样性保护行动 。

长江,作为我国的母亲河,承载着丰富的生物资源和厚重的生态价值。然而,近年来受航运发展、过度捕捞、水域污染等因素影响,长江生态系统面临严峻挑战,生物多样性锐减。

因此长江保护工作刻不容缓,而这与国际生物多样性日的目标高度契合。在国际生物多样性日这一特殊的时间节点,江苏省同泰慈善基金会通过开展保护长江,增殖放流活动,能够极大地提高公众对长江生态系统和生物多样性的关注。

守护生命 关爱生态

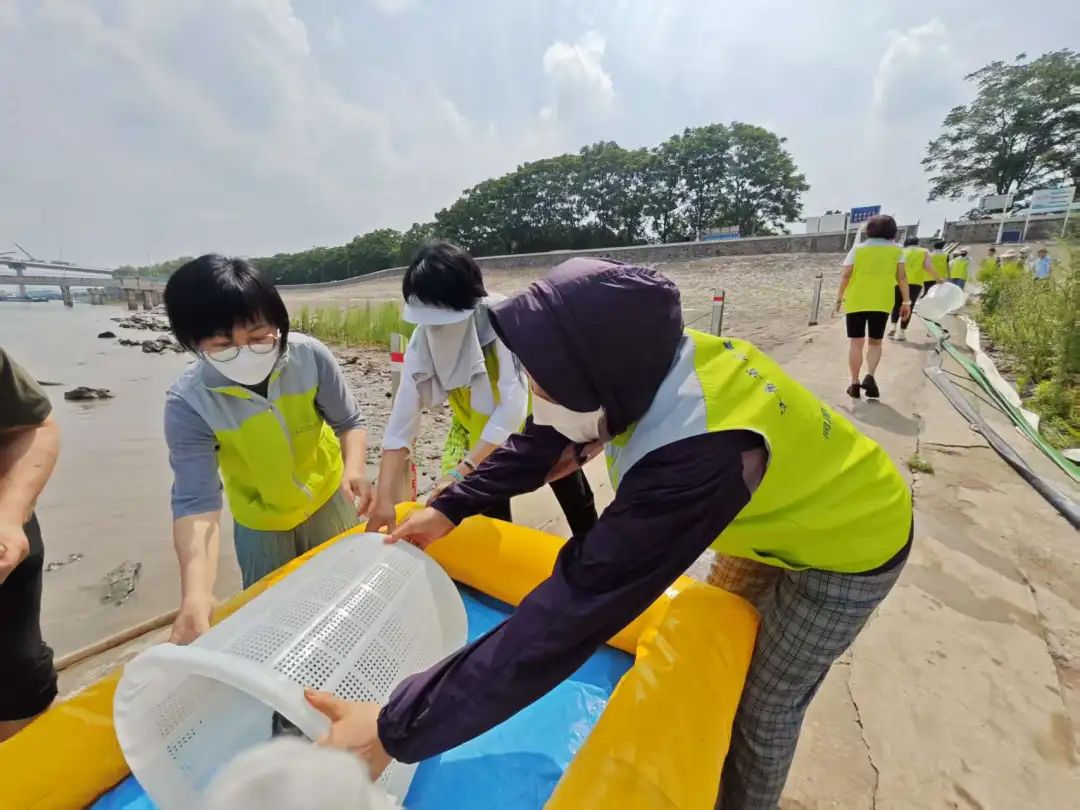

江苏省同泰慈善基金会倾注约 10 万元的心血,从专业水产繁育基地挑选出数万尾健康活泼的长吻鮠鱼苗,每一条鱼苗都经过严格检疫,它们小小的身躯里,承载着长江生态复兴的希望。

在活动开始前,在雨花台区农业农村局的指导下,对放流前苗种进行抽样“体检”和打样,确保程序符合放流要求。

特殊的生态修复使者

在长江生态保护中,增殖放流始终是守护生物多样性的重要篇章。这项承载着生态修复使命的公益行动,不仅是对自然规律的敬畏与遵循,更是我们向子孙后代递交的一份绿色答卷。当一尾尾鲜活的鱼苗跃入水中,那是生命的回归,是生态平衡的重建。通过科学放流优质鱼种,我们正以实际行动重建水域生态平衡,让曾经寂寥的江河重新焕发生机。

长吻鮠,又称鮰鱼、江团等,体型呈纺锤形,体表光滑无鳞,头部尖长,吻部突出,口下位,有 4 对短须,具独特的 2 个短背鳍及深叉形尾鳍,体色多样。

长吻鮠广泛分布于长江流域,曾经资源量较大,但由于涉水工程建设导致栖息地丧失及过度捕捞等原因,种群数量下降明显,成为了我国的保护水生动物。

长吻鮠作为温和肉食性鱼类,在长江生态系统中处于中级消费者位置,以小型鱼类、水生昆虫和甲壳类动物为食,可调控这些生物的种群数量,使长江食物链和生态平衡得以维持。

增殖放流活动现场

在放流点位,志愿者们缓缓倾斜筐身,将鱼苗小心翼翼地分批次投放进长江中,鱼苗们顺着特制的 “滑梯”飞速滑下,让鱼苗顺着水流欢快地游入河中。

随着活动的推进,越来越多的鱼苗被成功放入江中,原本平静的江面瞬间泛起层层涟漪,部分鱼苗还调皮地跃出水面,溅起细碎的水花,仿佛在向岸边的人们致意。参与活动的志愿者们纷纷发出惊叹与欢呼,有人举起手机记录下这珍贵的瞬间,有人双手合十默默许愿,祈愿这些鱼苗能在长江中茁壮成长。

一筐筐鱼苗流入江中,见证了生命的传递。此次活动,共计放流鱼苗35721尾,总价值十万两千余元。这些鱼苗的投放,有助于恢复长江水域的生态平衡,为长江流域的水生环境贡献了一份力量。

这场增殖放流活动,不仅是向长江注入新的生命,更是一次凝聚社会力量的情感共鸣。参与活动的志愿者小李感慨道:“每一条鱼苗都是长江生态恢复的希望,希望它们能在长江里茁壮成长,让长江重新焕发勃勃生机。”

通过这样的活动,公众的生态环保意识在悄然间增强,环保的种子深深地扎根在每一个人参与活动的人心中,等待着在未来生根发芽、茁壮成长,共同守护我们美丽的家园 。

科学护生

长江大保护

守护绿水青山

渔业资源既是国家宝贵的自然资源,也是水域生态环境的重要组成部门。科学试验表明,每放养10万尾滤食性鱼苗,形成的生物碳汇相当于植树造林1公顷。通过开展鱼类人工增殖放流活动,可有效补充长江鱼类种群数量,维护生态平衡。

江苏省同泰慈善基金会未来会继续关注和支持长江生态环境的保护工作,通过更多的公益活动和项目,为长江的绿色发展贡献自己的力量。

助力绿色发展

爱护长江你我他,

十年静养勿扰她。

希望越来越多的志愿者积极参与我们的护生放流活动,帮助更多的小鱼回归家园!用实际行动呵护生态、美化家乡,为生态环保汇入更多的力量,为维系长江生态平衡献出自己的力量!

保护环境,就是在保护我们自己!

绿水青山就是金山银山

增殖放流守护绿色生态

与我们一起

守护长江生命线

(本文部分配图来源于网络,相关版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)

微信号|tongtaicishan

官网|www.jiangsutongtaicishan.com